Avertissement

au visiteur!

Les informations contenues dans

ces pages se veulent aussi exactes que

possible et vous sont proposées en toute bonne foi. Cependant leur

caractère très général fait qu'elles peuvent être inappropriées dans une

situation particulière. Aussi toute application choix ou décision, qui

en

découlerait, doit impérativement être validé par un

expert compétent.

Réactions consécutives

Sommaire de la page:

Exemples de réactions consécutives

Le produit d'une première réactionA → B

est aussi le réactif d'une deuxième réactionB → C

dont le produit peut aussi être réactif dans une troisième réactionC → D

... et ainsi de suite....Ce type de situation est, entre autres, fréquente en synthèse organique lors de réactions de substitution successives avec un réactif commun;

Quelques exemples:

- synthèse des chlorométhanes

- CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl

- CH2Cl2 +Cl2 → CHCl3 + HCl

- CHCl3 +Cl2 → CCl4 + HCl

- synthèse de l'éthylbenzène

- C6H6 + C2H4 → C6H5C2H5 (éthylbenzène)

- C6H5C2H5 + C2H4 → C6H4(C2H5)2 (diéthylbenzène)

- C6H4(C2H5)2 + C2H4 → C6H3(C2H5)3 (triéthylbenzène)

- C6H3(C2H5)3 + C2H4 → C6H2(C2H5)4 (tétraéthylbenzène)

- synthèse du styrène

- C6H5C2H5 → H2 + C6H5(C2H3) (styrène)

- C6H5C2H3 → H2 + C6H5(C2H1) (phénylacétylène)

Evolution des concentrations

Les réactions consécutives sont aussi en partie simultanées puisque dès qu'un produit intermédiaire est présent il peut immédiatement réagir à son tour.La connaissance de la cinétique de ces réactions permet de déterminer la proportion de chacun des produits de réaction en fonction de l'avancement.

- pour A → B : v1 = − d[A] ⁄dt = k1·[A]

- pour B → C : v2 = − d[B] ⁄dt = k2·[B]

- pour C → D : v3 = − d[C] ⁄dt = k3·[C]

Dans le cas où le produit recherché est l'un des intermédiaires, la modélisation permet de déterminer les conditions optimum pour maximiser son rendement.

Evolution des concentrations pour des réactions consécutives

Réactions chimiques consécutives

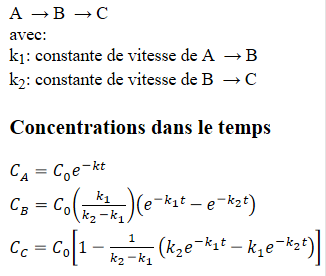

A → B → C

avec:

k1: constante de vitesse de A → B

k2: constante de vitesse de B → C

Concentrations dans le temps

Moyens d'action

Lorsqu'on souhaite privilégier la production d'un composé intermédiaire, il faudra chercher à favoriser la réaction qui le produit, et défavoriser la ou les réactions qui le consomme.Le moyens envisageables sont:

- la pression si un réactif est gazeux

- la température si les vitesses des réactions y sont sensibles

- la concentration d'un réactif

- un catalyseur

Effet de la température

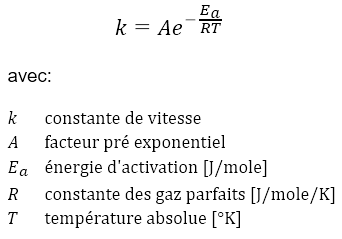

Les vitesses de réaction sont sensibles à la température. D'une manière générale, une augmentation de la température augmente la vitesse d'une réaction.Relation d'Arrhénius

avec:

Mais en réalité, la sensibilité des réactions à la température n'est pas identique pour toutes; si on exprime la vitesse de réaction selon la formulation d'Arrhénius, cette sensibilité est fonction de la valeur de l'énergie d'activation.

La sensibilité à la température de la vitesse de réaction sera d'autant plus grande, que l'énergie d'activation sera plus élevée.

Pour optimiser la production d'un composé intermédiaire, il faudra donc adopter les stratégies suivantes:

| action sur la température | |

|---|---|

| Ea(amont) > Ea(aval) | l'augmenter |

| Ea(amont) < Ea(aval) | la diminuer |

Effet de la pression

Ceci ne constitue pas une règle générale, mais si un des réactifs est gazeux, la vitesse à laquelle il réagit peut être influencée par la pression. Cette influence peut être différente pour une réaction et pour une autre.Choix d'un catalyseur

Les catalyseurs permettent de favoriser une réaction plutôt qu'une autre.Selon la théorie du "complexe activé", un catalyseur agit en abaissant l'énergie d'activation relative à une réaction et donc augmente sa vitesse.

Un catalyseur ne permet pas de ralentir une réaction indésirable.

Concentration d'un réactif

Les vitesses de réaction sont souvent proportionelles à la concentration des réactifs. Abaisser par tous moyens la concentration d'un réactif qu'on ne souhaite pas voir réagir est souvent efficace.Par exemple si on souhaite maximiser la production d'un produit intermédiaire, on peut chercher à le retirer du milieu réactionnel au fur et à mesure de sa formation. Ceci peut être fait par vaporisation, cristallisation ou absorption.

Votre avis est précieux pour améliorer ce site.

Avez-vous trouvé cette page utile?